楽しいお出かけの足手まとい…渋滞のメカニズムを知ろう

車で出かけた際、誰しもが渋滞にはまったことがあるのではないでしょうか。

「渋滞のせいで大事な予定に間に合わない」

「トイレに行きたいのに次のサービスエリアまでかなりの時間がかかりそう」

思い通りの行動ができず、ストレスの原因になりますよね。そんな渋滞はどうして起こるのでしょうか。

今回のDriver’s Infoは、渋滞のメカニズムを解説いたします。手軽に実行できる渋滞対策もご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

毎回同じ場所で渋滞する・・・

ラジオなどで流れる渋滞情報を聴いていると、毎回同じ場所の地名を先頭に渋滞が発生していることが多いですよね。 毎回渋滞するということは、何か原因があるのではないでしょうか。

そこで、休日の夕方に大渋滞することで有名な「中央自動車道 小仏トンネル」を例にあげてみます。

このトンネルは、東京都と神奈川県の県境にあり、トンネルの上には高尾山からほど近い、標高670mの「小仏城山(こぼとけしろやま)」がそびえる山の中にあります。

ちょうどこのトンネルが、この付近で一番標高が高い地点となっています。

山梨側から東京方面へ向かう車は、相模湖東ICを過ぎたあたりから徐々に上り勾配に差し掛かります。小仏トンネルへ向けて長い上り坂のはじまりです。

小仏トンネルの渋滞、主な要因は坂にあり

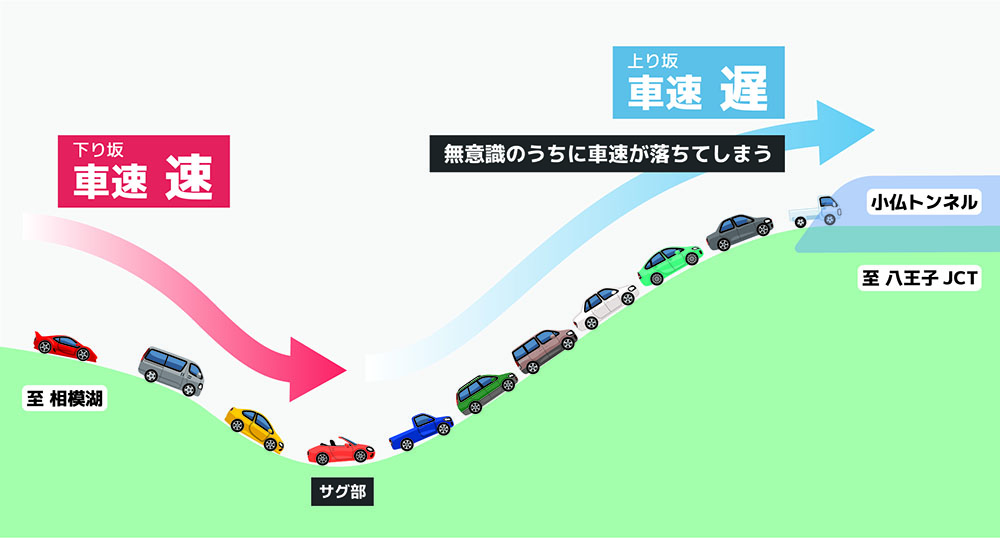

小仏トンネル付近の坂の様子を簡単な図に表しました。中央自動車道を南側から見ています。

相模湖から小仏トンネルにかけて、一旦下り坂を下ってから、長い上り坂に入ります。この下り坂から上り坂に移行するポイントを、専門用語で「サグ部」といいます。

トンネル手前の上り坂に注目してください。この上り坂こそが、小仏トンネル渋滞の根本的な要因なのです。

ではなぜ、上り坂が要因で渋滞になってしまうのでしょうか。

緩やかな上り坂にドライバーは気づかず・・・

一定速度で走ろうと思った場合、上り坂に差し掛かると、ドライバーはそれまでよりもアクセルをより踏み込む必要があります。

しかし上り坂に気づいていない場合、無意識のうちに速度が低下してしまいます。

最近はクルーズコントロールがついている車が多いですが、それでもなお、アクセルをドライバーが自ら操作している場合、上記のように速度が低下してしまいます。

小仏トンネルの手前は、先述の通り長い上り坂になっています。無意識のうちに車の速度が低下してしまう区間です。

先頭の車の速度が低下すると、その後ろの車も速度を緩める必要があります。

そのまた後ろの車も速度を緩め、そのまた後ろの車、、、と連鎖的に速度を落とすこととなり、最終的にはブレーキを踏む必要が出てきます。

このようにして小仏トンネルの渋滞は発生していたのです。

上り坂で速度が落ちることが要因で起きるこのような渋滞は、最も代表的な事例です。

坂だけじゃない、小仏トンネルが渋滞する複合的な要因

小仏トンネル手前の上り坂は3車線になっており、一番左側は登坂車線となっています。

しかし、この登坂車線はトンネルの手前で消滅します。

小仏トンネル手前、登坂車線が消滅する地点。

この登坂車線から真ん中の走行車線に車が移動するため、それまで走行車線を走っていた車は余計にブレーキを踏む必要が出てきます。

そして、真ん中の走行車線から追越車線へ移動する車も出てきます。

その結果、スムーズな流れが阻害され、より渋滞が悪化するのです。このように、渋滞は複数の要因が折り混ざって発生する場合もあります。

上り坂の他に渋滞が起こりやすいところ

- 高速道路と一般道の接続道路

- インターチェンジ・料金所

- 工事や交通事故による車線規制箇所

上記の箇所では、車のスムーズな流れが妨げられるため、渋滞になってしまいがちです。

工事や交通事故のような不定期に発生する要因に関しては予測が難しいため、ラジオやETC2.0などの車載装置を使った事前の情報収集が大事になります。

渋滞しやすい時間帯は?

朝と夕方が最も渋滞が発生しやすいとされています。

渋滞を避けたい場合は、この時間帯を回避して行動することが重要です。

特に休日の朝や夕方は交通が集中しますので、計画的なドライブを心がけましょう。

後続車のためにできる、渋滞対策

「渋滞吸収走行」という言葉をご存知でしょうか。

ここでは、2009年に中央自動車道の小仏トンネル付近で行われた、渋滞解消のための実験をご紹介します。

この実験は渋滞学に基づき、実際の渋滞の中で行われました。

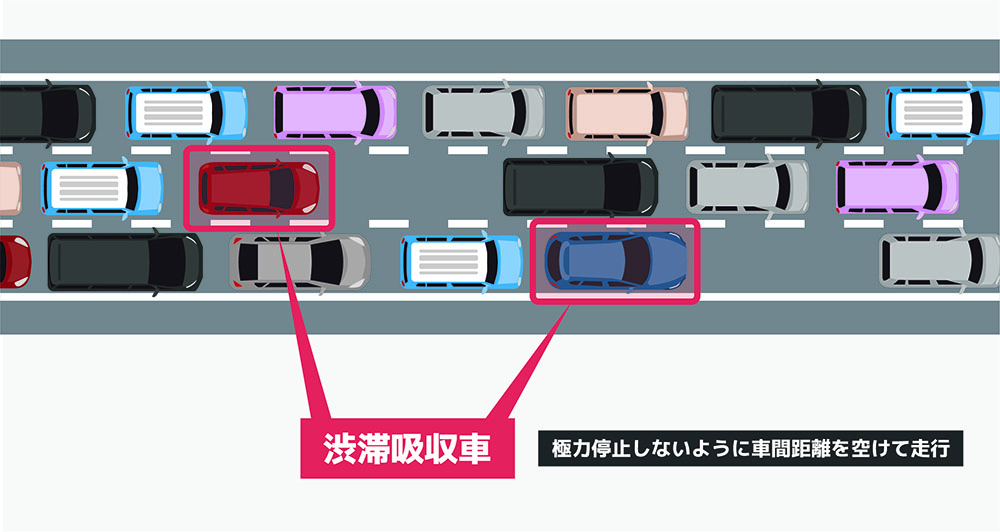

上の図で、赤く囲ってある車が渋滞吸収車です。

どちらの吸収車も、前の車との車間が空いているのがわかると思います。

渋滞時、前の車が停止したら自分の車もブレーキを踏んで完全に停止し、前の車が発進したら自分の車もアクセルを踏んで発進しますよね。

しかし、この一度完全に停止するという動きが、後続の渋滞をさらに悪化させることになります。

そこで、後続の渋滞を緩和する目的で、渋滞吸収走行が効果的になります。

渋滞吸収走行のポイント

- 渋滞に近づいてきたら速度落とし、極力渋滞の中へ入る時間を遅らせる

- 渋滞に入ったら、十分な車間距離を取り、なるべくブレーキを踏まずに低速で走行する

- 前方の車が加速し始めたら(渋滞を抜け始めたら)それについていく

たとえ前の車との間に他の車線から割り込まれたとしても、速度を調節し、なるべく完全停止せずに車間を保ち続けることが重要です。

渋滞のメカニズムを知り、快適なドライブを

今回のDriver’s Info、いかがだったでしょうか。渋滞のメカニズムを知っていただければ幸いです。

また、渋滞が発生しやすい箇所・時間帯を予め避けてドライブすることで、より快適にドライブを楽しんでいただけるのではないでしょうか。